La bande dessinée et son langage...cinématographique

Allier Bande-dessinée et cinéma ? Ce n'est pas si simple...Mais ce n'est pas si compliqué !

En effet, tout d'abord, le cinéma et la BD utilisent (et ce, de plus en plus) les mêmes codes de mise en scène (plans, séquences, narration, profondeur de champ, cadrages...). Mais aussi parce que les deux médias permettent à leurs auteurs respectifs de pouvoir développer un univers (plus ou moins) cohérent à travers plusieurs œuvres successives.

Combien de fois ne me suis-je pas pris au jeu de « mettre en scène » la bande-dessinée que je lisais... Créant les dialogues aux rythmes que je choisissais ou recréant les scènes d'action avec ralentis et accélérations à foison !

Mais trêve de considérations personnelles ! J'aimerais aujourd'hui parler à ceux qui aiment le cinéma, mais surtout à ceux qui aiment les auteurs et les univers. Un univers cinématographique vous fascine et vous avez envie de l'approfondir en lisant une BD au coin du feu ?

Suivez-le guide ! Ici, pas de prétention autre que de simplement mettre en lien des univers qui se rapprochent, se répondent, se citent, s'interprètent mutuellement... Je mettrai chaque fois en lien un cinéaste (et son univers) avec une bande-dessinée précise, confrontant ainsi une personnalité à une œuvre...

David Lynch / Soil (Atsushi Kaneko)

Lynch se distingue au cinéma par un univers étrange, où les codes de la vie quotidienne sont sans cesse remis en question, côtoyant des habitudes moins excentriques. Cette confrontation des mœurs opposées (exacerbée notamment dans « Twin Peaks » ou « Blue velvet ») et d'ambiance étrange et parfois « glauque » se retrouve parfaitement dans SOIL. L'étrangeté quotidienne des deux oeuvres se déroule dans un lieu relativement fermé (ville, pièce ou campagne) faisant des univers deux espèces de huis clos cauchemardesques. Enfin, l'étrangeté ici ne se manifeste pas dans de grandes emportées lyriques, mais bien dans les attitudes des personnages secondaires, dans les réactions des protagonistes et dans la mécanique même de la narration.

Quentin Tarantino / Bambi (Atsushi Kaneko)

Tarantino, c'est avant tout du dialogue pop, c'est ensuite de la violence savamment dosée, et c'est enfin un miroir, une auto-critique de sa culture. Bambi pose un regard davantage extérieur sur cette « exagération » américaine mais conserve néanmoins cette capacité rare du réalisateur de pouvoir aller trop loin, en choquant, en débloquant, en analysant, tout en restant intéressant. Les deux univers se rejoignent souvent ! D'abord dans la grandiloquence de la nation américaine, de son culte du libéralisme, de l'amour de l'armement et de l'auto-justice ,ensuite dans leurs archétypes respectifs qui caricaturent, voire bouffonisent des freaks que nous croisons au quotidien, enfin dans sa narration, linéaire mais détaillée, fluide et simple, mais très riche.

Robert Rodriguez / Doggybags (Run et collectif)

Robert Rodriguez, c'est le culte de l'étrange dans ce qu'il a de kitch et d'humoristique. C'est aussi l'amour des grands espaces, des déserts mexicains et des banlieues isolées. Enfin (et Doggybag le rejoint parfaitement), Rodriguez, c'est le cinéma d'exploitation savamment digéré et recraché avec une note d'auto-dérision. Doggybags, ce sont des auteurs élevés à la « All-sploitation » qui se regardent le nombril, en sortent une peluche de la taille de mon poing, et en font une BD déjà culte que nos enfants liront en cachette avant d'en avoir l'age ! Les univers se rejoignent dans leur « jusqu'au-boutisme » d'utiliser le vieux pour faire du neuf, d'aimer ce qui n'est pas aimable et de le montrer dans des histoires sans prétentions qui en ont pourtant ! Enfin, parler de Doggybags et de Rodriguez, c'est aussi aborder le thème de la dénonciation dans l'art, caricaturer pour mieux critiquer, rigoler pour mieux s'intéresser.

David Cronenberg / Parasite (Hitoshi Iwaaki)

Tout est dans le titre ! La fascination du viscéral, l'amour des déformations corporelles, l'obligation de coexistence avec ce qui n'est pas nous mais se greffe à notre existence. Le réalisateur parvient sans cesse à aborder ce thème de manière innovante, via divers strates psychologiques comme l'introspection ou intellectualisation du corps, ainsi que via divers manifestations physiques comme la sécrétion, l'enfantement, la fusion ou encore la métamorphose. Tous ces sujets (ainsi que le principe récurent de pulsions refoulées), nous les retrouveront dans ce fabuleux manga malheureusement méconnu. Plus simple, sans être simpliste, peut-être plus fantaisiste, Parasite parvient à installer une véritable réflexion sur le corps et ses névroses et, à l'instar du réalisateur, à nous faire accepter la mutation constante de notre physique, reflet symbolique de la mutation que subit la société au quotidien.

John Waters / Titeuf (Zep)

On ne parle pas du même public, je vous l'accorde. Néanmoins, les deux « univers » ont ceci en commun de traiter (et ce de manière très visuelle) des monstruosités physiques du quotidien. Car ces physiques disgracieux présents dans les deux œuvres (appendices énormes, absence d'hygiène...) ainsi que les difformités qu'on se fabrique (Piercings, musculation, obésité...) ou encore certains traits sociaux caricaturés (classes défavorisées, nationalité exacerbée...) sont présents pour servir l'humour omniprésent qui, certes, ne fait pas toujours preuve d'une grande finesse, mais a le mérite d'aborder des sujets que l'on ne traite pas ailleurs. Ainsi, nous retrouverons des thèmes récurrents chez les deux auteurs : Les relations sociales déviantes, l'intimité dans ce qu'elle a de plus étrange ou encore la représentation d'une communauté par ses caractéristiques majeures (Attitude corporelle, mode vestimentaire, façon de parler...).

John Cassavetes / Soda (Warmant-Gazzotti)

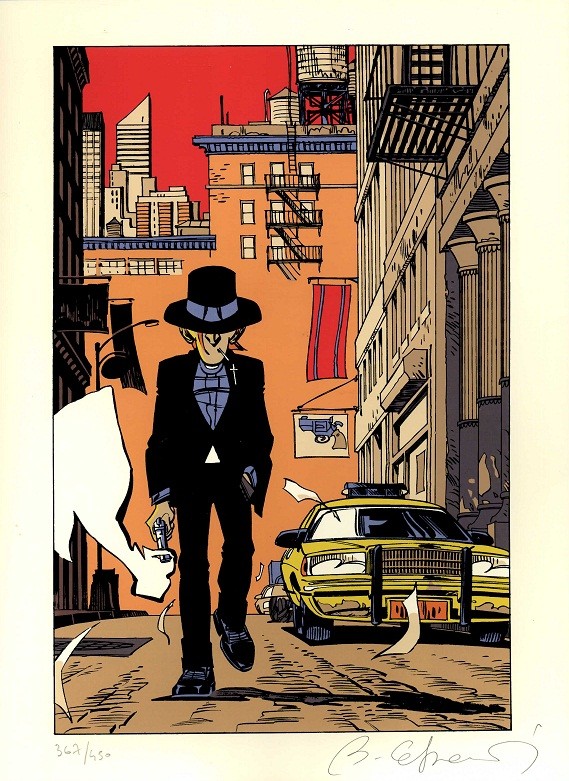

Il existe énormément de points communs entre les deux univers, allant de la mise en scène aux personnages, mais il y en est un qui transcende tous les autres : La ville ! La métropole, ses avenues, son trafic, ses buildings et ses ruelles. La ville vue par la police, la ville vue par la pègre. La ville et ses communautés, la ville et ses symboles, la ville et ses identités. Les deux auteurs (entendons le dessinateur de Soda et le réalisateur) aiment développer des récits dont le moteur principal est la structure même de la cité (bien souvent New-York). Ainsi, il n'est pas rare d'y croiser des courses-poursuites en voiture, des bâtiments emblématiques ou encore une architecture de mise en page / Mise en scène qui rappelle un plan urbain. Il y a aussi l'ambiance ! L'ambiance qui règne la nuit n'est pas celle qui règne le jour, elles ont chacune leurs intérêts, leur identité, leur histoire à raconter. Les bâtiments, les cages d'escalier, les fenêtres, le béton, la brique sont les principaux décors des deux auteurs.

Terry Gilliam / Monsieur Mardi-Gras Descendres (Eric Liberge)

Si je vous dit Gilliam, vous penserez sans doute à des chef d’œuvres comme Brazil, Bandits bandits ou Las Vegas Parano. Il serait difficile de rapprocher le réalisateur à une seule bande-dessinée tant sa filmographie est variée et construit des univers singuliers. Mais je vais néanmoins tenter de rapprocher les œuvres sur trois points majeurs abordés par les auteurs : La folie, la bureaucratie et la mécanique. Trois points qui se rejoignent et s'alimentent au sein des deux médias. Ainsi, nous remarquons que la bureaucratie engendre la folie qui alimente elle-même les inventions mécaniques les plus folles. Cette mécanique (presque Steam-Punk chez les deux auteurs) représente un besoin d'ancrer le merveilleux dans des considérations cartésiennes, d'envisager ensuite la folie (mondes parallèles, hallucinations, rêves...mort...) comme échappatoire à ce monde cartésien, lui-même symbolisé par l'administration hyper-envahissante (le purgatoire ou la milice dans la Bd, les ordinateurs et la paperasse dans les films de Gilliam).

Tim Burton / Idées noires (Franquin)

Peut-on rire de sa dépression et son mal de vivre ? A cette question, les deux auteurs répondent « oui » en cœur ! Prenons d'abord Burton qui, au début de sa carrière, s'est fait une spécialité d'allier humour noir et drame. Avec des films aussi délirants que glauques (Beetlejuice, Batman ou Ed Wood), le réalisateur s'inscrit parfaitement dans ce besoin qu'avait Franquin (dans sa période la plus malsaine) d'aborder la face la plus sombre de l'humanité. L'humour des deux artistes est dévastateur, dénonciateur et délirant.

Parlons également de l’aspect visuel des deux univers, véritable esthétique du noir, repoussant le relief de l'obscurité dans ses retranchements afin de mettre en exergue, tel Soulage, toute la luminosité et la capacité évocatrice de cette couleur, effrayante aux premiers abords.

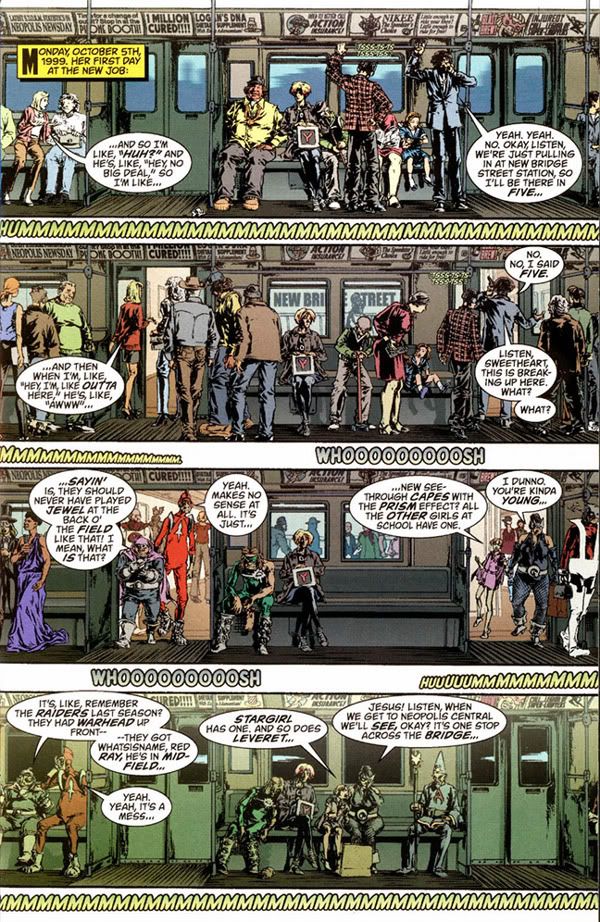

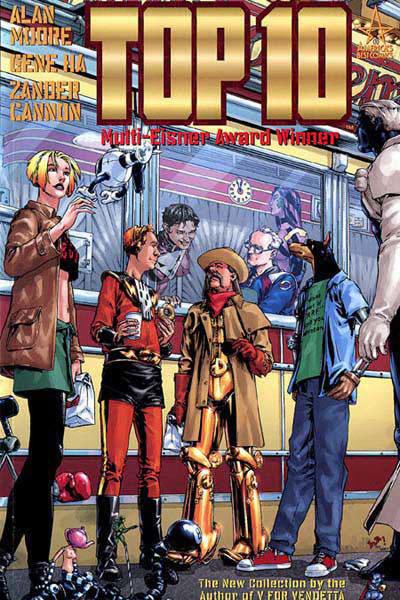

Woody Allen / Top Ten (Moore-Ha-Cannon)

Je suis très fier de cette association d'idée. D'abord parce qu'elle peut sembler saugrenue au premier abord, ensuite parce qu'elle prend tout son sens pour deux raisons essentielles et simples : L'utilisation de la ville comme lieu de vie en société et de rencontre / L'utilisation de l'art du dialogue (ou monologue) qui relève du génie dans les deux cas. Le thème principal des deux auteurs est l'observation de leurs semblables, l'analyse de ces derniers et leur restitution dans des représentations biaisées mais pertinentes (et fortement influencées par la vie urbaine, la vie culturelle et la culture populaire). Dans les deux cas, on ne caricature pas (les personnages de Allen sont réalistes bien que hauts en couleurs, ceux de Moore sont plausibles bien qu'issus d'un comics super-héroïque) mais on modifie, on retravaille, on leur sert des dialogues très travaillés et bien souvent savoureux afin de les faire s'analyser à travers leurs rapports à la société dans ce qu'elle a de plus banal (mais fascinant). Deux univers rocambolesques qui reflètent pourtant très précisément le nôtre.

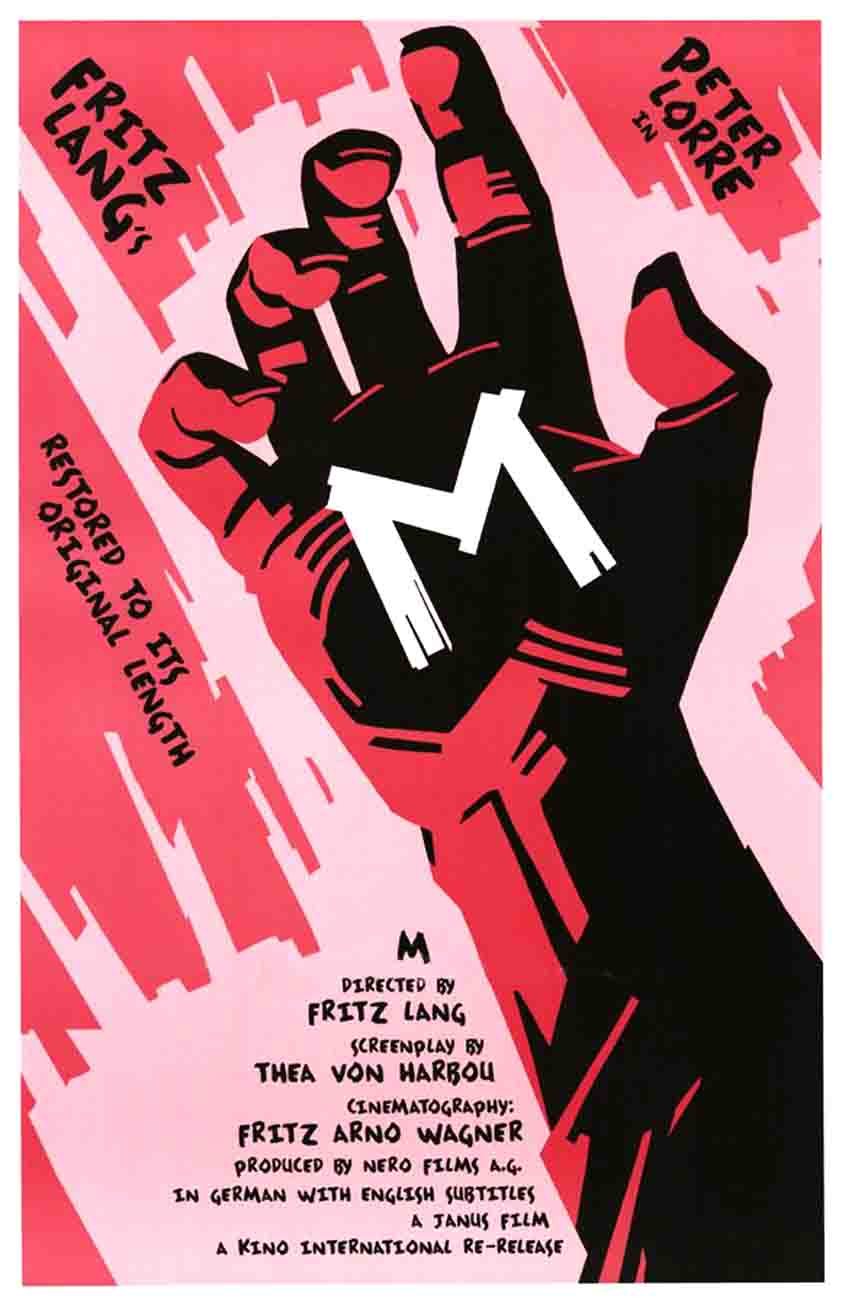

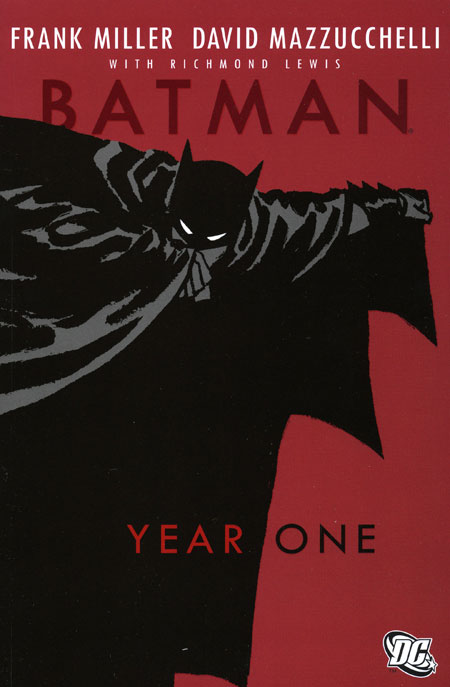

Fritz lang / Batman Year One (Miller-Mazzucchelli)

Le rapport ici sera essentiellement visuel...Mais quel visuel !! (et ce dans les deux cas). Lang et Mazzucchelli sont deux génies du clair-obscur, en témoigne leur approche respective de la mise en scène, de l'évocation par l'ombre et des jeux de contrastes. Prenons un des chefs d’œuvres de Lang comme premier point de comparaison : « M le maudit ». Dans ce film, tout est au service de l'esthétique et de la mise en scène évocatrice, cela va des décors, aux costumes jusqu'à l'histoire elle-même. Nous retrouvons la même utilisation astucieuse de la mise en page et de l'esthétique dans Year One (notamment avec l'utilisation constante des zones noires s'opposant aux zones lumineuses). Prenons comme second exemples une autre œuvre majeure du réalisateur : Metropolis. Ici, c'est l'utilisation de la ville qui nous intéresse. Elle se base, encore une fois, sur une esthétique particulière entièrement soumise aux jeux clairs-obscurs du cinéaste. Démarche esthétique que nous retrouvons chez le dessinateur de Batman dans son désir de représenter une Gotham presque théâtrale dans son aspect hyper-graphique (et ses surfaces noires complètement bouchées).